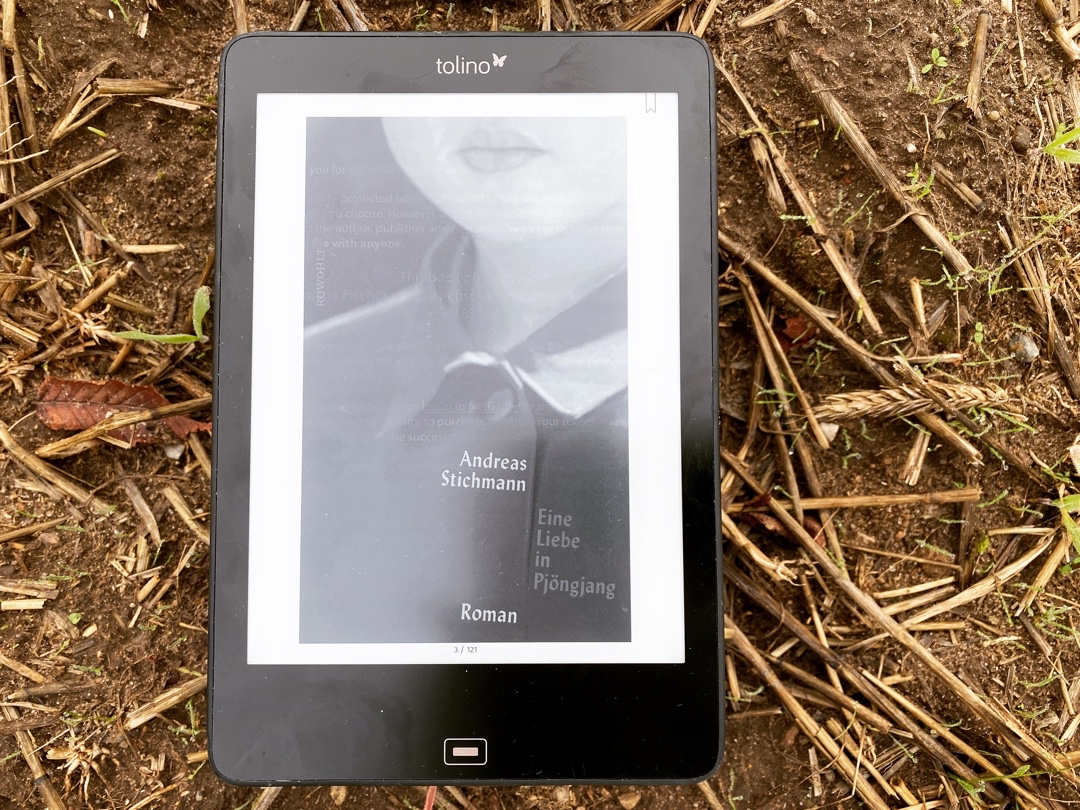

Eine Liebe in Pjöngjang

Jetzt kaufen

Durch das Verwenden dieser Links unterstützt du READO. Wir erhalten eine Vermittlungsprovision, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen.

Beschreibung

Autorenbeschreibung

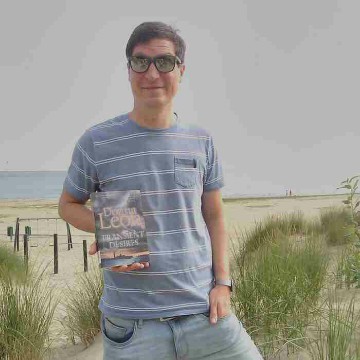

Andreas Stichmann, 1983 in Bonn geboren, studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Für den Erzählungsband «Jackie in Silber» (2008) sowie die Romane «Das große Leuchten» (2012) und «Die Entführung des Optimisten Sydney Seapunk» (2017) erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und Preise, unter anderem den Hamburger Förderpreis für Literatur, den Clemens-Brentano-Preis, den Kranichsteiner Literaturförderpreis und den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis. Andreas Stichmann hat zwei Kinder. Er lebt in Berlin, von wo aus er Südostasien und zuletzt Nordkorea bereiste. «Eine Liebe in Pjöngjang» (2022), sein dritter Roman, war für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Beiträge

Ich bin häufiger über den Schreibstil gestolpert, ganz konnte er mich nicht überzeugen. Inhaltlich fehlte mir auch etwas. Ja, es steht vieles zwischen den Zeilen, aber irgendwie reichte mir das nicht. Die Stimmung kam auf, aber ansonsten war der Roman eher solala.

Eine liebe in Pjöngjang Andreas Stichmann ... … hat es auf die #longlist2022 geschafft. Warum, ist mir ein Rätsel. Die Sprache reicht von poetisch bis gewöhnlich: „In einer Affenanstrengung streifte der Mond eine Wolke ab, um ihnen zuzusehen.“ (Tolino S. 81) Möchtet ihr noch ein Beispiel? „Bald zogen sich rote Striemen über das Fleisch, unter dem sich drachenhaft die Wirbelsäule versteckte. Es war eine Wellnessmassage von unzeitgemäßer Härte. Der Wind feuerte sie kalt und heiß an. In Claudias ausgestreckter Tatze steckte die Schnapsflasche. (Tolino S. 83) Hmmm … Nicht mein Geschmack von Poesie. Aber worum geht es überhaupt? Die 50-jährige Claudia Aebischer reist mit einer Delegation nach Pjöngjang um dort an den Feierlichkeiten, der Eröffnung einer Deutschen Bibliothek, teilzunehmen. Diese Reise soll ihre Letzte sein, anschließend möchte sie sich zur Ruhe setzen. Dort angekommen, trifft sie auf Sumni, Germanistin, Dolmetscherin und Agentin der DVRK und verliebt sich in sie. Zwei grundverschiedene Kulturen, die aufeinander treffen. Ob diese Liebe bestehen kann, müsst ihr selber herausfinden. Von mir gibt es 2/ 5 Sterne und auch nur deshalb, weil der Autor die karge, distanzierte und empathielose Stimmung einfangen konnte, die in Nordkorea herrscht.

»Spielzeug. Zirkus. Das clowneske Böse.« Andreas Stichmann erzeugt in prägnanten Worten ein Bild von der tiefgehenden Fremdheit, mit der Nordkorea auf westliche Besucher wirkt. Das Pjöngjang des Buches ist eine Farce, ein Schauspiel, und jede:r weiß es; alle Beteiligte sind gefangen in ihrer jeweiligen Rolle. Alle lächeln, lächeln, lächeln, aber deinen Pass musst du abgeben, dein Handy hat keinen Empfang. Alle sind so herzlich, so hilfsbereit, aber sag bloß nichts, was nicht ins Skript passt. Ach, kein Grund zur Sorge, in den letzten Jahren ist nur ein einziger Tourist zu Tode gefoltert worden. Das soll beruhigend klingen für die jungen Menschen, die in Nordkorea Material sammeln für ihre Blogs, ihre Artikel oder einfach den beeindruckend exotischen Lebenslauf. Hier liegt eine große Stärke des Romans, wohl auch, weil dieser Aspekt der Geschichte getragen wird von den tatsächlichen Erlebnissen des Autors. »Vielleicht, dass es beides war und gar nicht auseinander zu halten: spontan und auswendig gelernt. Gelogen und wahr.« Abgesehen davon lässt der Roman vieles offen, und am Ende steht die Frage im Raum: Wie echt waren die Gefühle zwischen den beiden ungleichen Frauen? Denn das ist keineswegs eindeutig zu bestimmen. White-Savior-Komplex oder Stockholm-Syndrom, die Deutsche Claudia könnte ihre Gefühle in einer Situation, in der sie ständig unter Druck steht und die jederzeit eskalieren kann, schlichtweg falsch interpretiert haben. Umgekehrt lässt sich nicht eindeutig sagen, inwieweit Sunmi nur ihre Rolle gespielt hat, um Claudia dazu zu bewegen, sich für die Propaganda instrumentalisieren zu lassen. Fest steht, Sumni spielt ein falsches Spiel, aber in welche Richtung geht die Täuschung? »Flucht? Ein Wahnsinn, der nie so konkret gewesen war.« Und in dieser Offenheit des Romans liegt seine zweite große Stärke: Stichmann verzichtet auf verkitschte Eindeutigkeiten. Sogar die Szenen, die aus Sunmis Sicht geschildert werden, sind keineswegs unmissverständlich; die junge Frau trägt schon seit vielen Jahren die ihr anerzogene höfliche Maske, hat die Scharade bis auf Blut verinnerlicht. So sehr Claudia auch nach Gemeinsamkeiten sucht, nach einer möglichen Balance, die Welten dieser beiden Frauen scheinen unvereinbar – oder etwa nicht? In der DDR aufgewachsen, ist Claudia immerhin vertraut mit staatlicher Freiheitsbeschränkung, aber reicht das aus für die Herstellung eines echten Rapports? Bis zur letzten Seite zieht sich ein Soundtrack der furchtsamen Ungewissheit durch die Geschehnisse. »Schon komisch. Wie wir beide uns jetzt. In diesem Moment. In diesem immer länger werdenden Moment. So bewusst anstarren. So unangenehm bewusst.« Ob der Frage, wie glaubhaft Sumni als Charakter ist, haderte ich jedoch immer wieder mit mir. Trotz einer komplexen Hintergrundgeschichte wirkte sie auf mich des Öfterens wie eine Ansammlung all dessen, was wir Deutschen von außen, aus einer unvermeidlichen Distanz heraus, über Nordkorea wissen können. Möglicherweise ließe sich diese Distanz letztlich nur von einer Person überbrücken, die in Nordkorea gelebt hat und in der Lage ist, die Wahrheit zu erzählen – die also aus Nordkorea geflüchtet ist. Gerade der Kontrast zu Claudia, die sich sehr authentisch liest, streicht dies umso deutlicher heraus. Die Sprache ist mal knapp und schnörkellos, geradezu abgehackt, mal geprägt von einer blumigen anachronistischen Rollenprosa – Sumnis hat über deutsche Romantik promoviert (ihre Doktorarbeit ist ein explosives, wucherndes Wortgebilde, das von ihrem Mann direkt aus dem Verkehr gezogen wurde) und spricht ein altmodischeres Deutsch als Claudia. Nur manchmal rutscht der Stil ab ins allzu Gewollte; hier verunglückt ein Vergleich, dort schleicht sich unverhofft ein unnötiger denglischer Begriff ein. »Bald zogen sich rote Striemen über das Fleisch, unter dem sich drachenhaft die Wirbelsäule versteckte.« »Den Ginsengschnapps liebte sie inzwischen. scharfe Egalness lag darin.« Aber im Großen und Ganzen liest sich der Roman sehr flüssig, lehrreich und auf beklemmende Art und Weise unterhaltsam.

4,5⭐️ " Im Anderen das Fremde gelten lassen, als das Unverständliche" Jap, eine Perle. Eine besondere Geschichte in einer besonderen Sprache. Der Autor hat sich in einer Durchmischung der amtlichen, sehr korrekten, klaren Propagandasprache, mit poetischen und altertümlichen Sprachsequenzen versucht. Bis auf kleine Irritationen meinerseits, ist ihm das vorzüglich gelungen. Im letzten Drittel wurd's mir sprachlich etwas zu schwülstig. Der Plot ist allerdings fantastisch. Kein Kitsch, kein Geschmachte.... Die Figurenzeichnung ist toll- va. Claudia Aebischer, was für eine Frau! Mein heimlicher Wunsch wäre natürlich noch ein Blick ins Private der Nordkoreaner gewesen, sofern es das überhaupt gibt. Das Buch folgt fast ausschließlich öffentlichen, bewachten Szenen. Eben jenem, was uns gewährt wird. Nur in kleinen Nuancen gibt es frei, was in den Köpfen der Menschen wirklich los ist.

Gut, dass es kurz war. Ich empfand es als sehr spröde und langatmig, obwohl es sicher Potenzial gehabt hätte. Ich konnte mich sehr schlecht darauf konzentrieren und bin ständig abgeschweift. Schade.

Interessanter kurzer Roman über eine deutsche Bibliothekarin, die nach Nordkorea reist um eine deutschsprachige Bibliothek zu eröffnen und sich in die Dolmetscherin verliebt. Kurzweilige, gut geschriebene Geschichte, die Sozialismus-Erfahrungen mit einander vergleicht. DDR vs. Nordkorea Heute. Wie viel Wahrheit darin steckt ist spannend. Guter Einstieg ins neue Jahr und ein guter Buchpreisnominee 2022.

In einem nüchternen Schreibstil, fast schon Bericht artig, lässt der Autor zwei Welten aufeinandertreffen - die westliche Welt und Nordkorea. Herausragend lässt er die systemgetreue Koreanerin Sunmi auf die in der DDR aufgewachsene Claudia Ansichten austauschen, näher kommen und sich auch wieder durch alte Gewohnheiten distanzieren. Pointiert nutzt Stichmann dabei eine teils veraltete, Propaganda artige Sprache, die einmal mehr über einen Satz nachdenken lässt. Eine der wenigen Lektüren, die ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal lesen möchte!

3,5 ⭐️

Beschreibung

Autorenbeschreibung

Andreas Stichmann, 1983 in Bonn geboren, studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Für den Erzählungsband «Jackie in Silber» (2008) sowie die Romane «Das große Leuchten» (2012) und «Die Entführung des Optimisten Sydney Seapunk» (2017) erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und Preise, unter anderem den Hamburger Förderpreis für Literatur, den Clemens-Brentano-Preis, den Kranichsteiner Literaturförderpreis und den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis. Andreas Stichmann hat zwei Kinder. Er lebt in Berlin, von wo aus er Südostasien und zuletzt Nordkorea bereiste. «Eine Liebe in Pjöngjang» (2022), sein dritter Roman, war für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Beiträge

Ich bin häufiger über den Schreibstil gestolpert, ganz konnte er mich nicht überzeugen. Inhaltlich fehlte mir auch etwas. Ja, es steht vieles zwischen den Zeilen, aber irgendwie reichte mir das nicht. Die Stimmung kam auf, aber ansonsten war der Roman eher solala.

Eine liebe in Pjöngjang Andreas Stichmann ... … hat es auf die #longlist2022 geschafft. Warum, ist mir ein Rätsel. Die Sprache reicht von poetisch bis gewöhnlich: „In einer Affenanstrengung streifte der Mond eine Wolke ab, um ihnen zuzusehen.“ (Tolino S. 81) Möchtet ihr noch ein Beispiel? „Bald zogen sich rote Striemen über das Fleisch, unter dem sich drachenhaft die Wirbelsäule versteckte. Es war eine Wellnessmassage von unzeitgemäßer Härte. Der Wind feuerte sie kalt und heiß an. In Claudias ausgestreckter Tatze steckte die Schnapsflasche. (Tolino S. 83) Hmmm … Nicht mein Geschmack von Poesie. Aber worum geht es überhaupt? Die 50-jährige Claudia Aebischer reist mit einer Delegation nach Pjöngjang um dort an den Feierlichkeiten, der Eröffnung einer Deutschen Bibliothek, teilzunehmen. Diese Reise soll ihre Letzte sein, anschließend möchte sie sich zur Ruhe setzen. Dort angekommen, trifft sie auf Sumni, Germanistin, Dolmetscherin und Agentin der DVRK und verliebt sich in sie. Zwei grundverschiedene Kulturen, die aufeinander treffen. Ob diese Liebe bestehen kann, müsst ihr selber herausfinden. Von mir gibt es 2/ 5 Sterne und auch nur deshalb, weil der Autor die karge, distanzierte und empathielose Stimmung einfangen konnte, die in Nordkorea herrscht.

»Spielzeug. Zirkus. Das clowneske Böse.« Andreas Stichmann erzeugt in prägnanten Worten ein Bild von der tiefgehenden Fremdheit, mit der Nordkorea auf westliche Besucher wirkt. Das Pjöngjang des Buches ist eine Farce, ein Schauspiel, und jede:r weiß es; alle Beteiligte sind gefangen in ihrer jeweiligen Rolle. Alle lächeln, lächeln, lächeln, aber deinen Pass musst du abgeben, dein Handy hat keinen Empfang. Alle sind so herzlich, so hilfsbereit, aber sag bloß nichts, was nicht ins Skript passt. Ach, kein Grund zur Sorge, in den letzten Jahren ist nur ein einziger Tourist zu Tode gefoltert worden. Das soll beruhigend klingen für die jungen Menschen, die in Nordkorea Material sammeln für ihre Blogs, ihre Artikel oder einfach den beeindruckend exotischen Lebenslauf. Hier liegt eine große Stärke des Romans, wohl auch, weil dieser Aspekt der Geschichte getragen wird von den tatsächlichen Erlebnissen des Autors. »Vielleicht, dass es beides war und gar nicht auseinander zu halten: spontan und auswendig gelernt. Gelogen und wahr.« Abgesehen davon lässt der Roman vieles offen, und am Ende steht die Frage im Raum: Wie echt waren die Gefühle zwischen den beiden ungleichen Frauen? Denn das ist keineswegs eindeutig zu bestimmen. White-Savior-Komplex oder Stockholm-Syndrom, die Deutsche Claudia könnte ihre Gefühle in einer Situation, in der sie ständig unter Druck steht und die jederzeit eskalieren kann, schlichtweg falsch interpretiert haben. Umgekehrt lässt sich nicht eindeutig sagen, inwieweit Sunmi nur ihre Rolle gespielt hat, um Claudia dazu zu bewegen, sich für die Propaganda instrumentalisieren zu lassen. Fest steht, Sumni spielt ein falsches Spiel, aber in welche Richtung geht die Täuschung? »Flucht? Ein Wahnsinn, der nie so konkret gewesen war.« Und in dieser Offenheit des Romans liegt seine zweite große Stärke: Stichmann verzichtet auf verkitschte Eindeutigkeiten. Sogar die Szenen, die aus Sunmis Sicht geschildert werden, sind keineswegs unmissverständlich; die junge Frau trägt schon seit vielen Jahren die ihr anerzogene höfliche Maske, hat die Scharade bis auf Blut verinnerlicht. So sehr Claudia auch nach Gemeinsamkeiten sucht, nach einer möglichen Balance, die Welten dieser beiden Frauen scheinen unvereinbar – oder etwa nicht? In der DDR aufgewachsen, ist Claudia immerhin vertraut mit staatlicher Freiheitsbeschränkung, aber reicht das aus für die Herstellung eines echten Rapports? Bis zur letzten Seite zieht sich ein Soundtrack der furchtsamen Ungewissheit durch die Geschehnisse. »Schon komisch. Wie wir beide uns jetzt. In diesem Moment. In diesem immer länger werdenden Moment. So bewusst anstarren. So unangenehm bewusst.« Ob der Frage, wie glaubhaft Sumni als Charakter ist, haderte ich jedoch immer wieder mit mir. Trotz einer komplexen Hintergrundgeschichte wirkte sie auf mich des Öfterens wie eine Ansammlung all dessen, was wir Deutschen von außen, aus einer unvermeidlichen Distanz heraus, über Nordkorea wissen können. Möglicherweise ließe sich diese Distanz letztlich nur von einer Person überbrücken, die in Nordkorea gelebt hat und in der Lage ist, die Wahrheit zu erzählen – die also aus Nordkorea geflüchtet ist. Gerade der Kontrast zu Claudia, die sich sehr authentisch liest, streicht dies umso deutlicher heraus. Die Sprache ist mal knapp und schnörkellos, geradezu abgehackt, mal geprägt von einer blumigen anachronistischen Rollenprosa – Sumnis hat über deutsche Romantik promoviert (ihre Doktorarbeit ist ein explosives, wucherndes Wortgebilde, das von ihrem Mann direkt aus dem Verkehr gezogen wurde) und spricht ein altmodischeres Deutsch als Claudia. Nur manchmal rutscht der Stil ab ins allzu Gewollte; hier verunglückt ein Vergleich, dort schleicht sich unverhofft ein unnötiger denglischer Begriff ein. »Bald zogen sich rote Striemen über das Fleisch, unter dem sich drachenhaft die Wirbelsäule versteckte.« »Den Ginsengschnapps liebte sie inzwischen. scharfe Egalness lag darin.« Aber im Großen und Ganzen liest sich der Roman sehr flüssig, lehrreich und auf beklemmende Art und Weise unterhaltsam.

4,5⭐️ " Im Anderen das Fremde gelten lassen, als das Unverständliche" Jap, eine Perle. Eine besondere Geschichte in einer besonderen Sprache. Der Autor hat sich in einer Durchmischung der amtlichen, sehr korrekten, klaren Propagandasprache, mit poetischen und altertümlichen Sprachsequenzen versucht. Bis auf kleine Irritationen meinerseits, ist ihm das vorzüglich gelungen. Im letzten Drittel wurd's mir sprachlich etwas zu schwülstig. Der Plot ist allerdings fantastisch. Kein Kitsch, kein Geschmachte.... Die Figurenzeichnung ist toll- va. Claudia Aebischer, was für eine Frau! Mein heimlicher Wunsch wäre natürlich noch ein Blick ins Private der Nordkoreaner gewesen, sofern es das überhaupt gibt. Das Buch folgt fast ausschließlich öffentlichen, bewachten Szenen. Eben jenem, was uns gewährt wird. Nur in kleinen Nuancen gibt es frei, was in den Köpfen der Menschen wirklich los ist.

Gut, dass es kurz war. Ich empfand es als sehr spröde und langatmig, obwohl es sicher Potenzial gehabt hätte. Ich konnte mich sehr schlecht darauf konzentrieren und bin ständig abgeschweift. Schade.

Interessanter kurzer Roman über eine deutsche Bibliothekarin, die nach Nordkorea reist um eine deutschsprachige Bibliothek zu eröffnen und sich in die Dolmetscherin verliebt. Kurzweilige, gut geschriebene Geschichte, die Sozialismus-Erfahrungen mit einander vergleicht. DDR vs. Nordkorea Heute. Wie viel Wahrheit darin steckt ist spannend. Guter Einstieg ins neue Jahr und ein guter Buchpreisnominee 2022.

In einem nüchternen Schreibstil, fast schon Bericht artig, lässt der Autor zwei Welten aufeinandertreffen - die westliche Welt und Nordkorea. Herausragend lässt er die systemgetreue Koreanerin Sunmi auf die in der DDR aufgewachsene Claudia Ansichten austauschen, näher kommen und sich auch wieder durch alte Gewohnheiten distanzieren. Pointiert nutzt Stichmann dabei eine teils veraltete, Propaganda artige Sprache, die einmal mehr über einen Satz nachdenken lässt. Eine der wenigen Lektüren, die ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal lesen möchte!

3,5 ⭐️