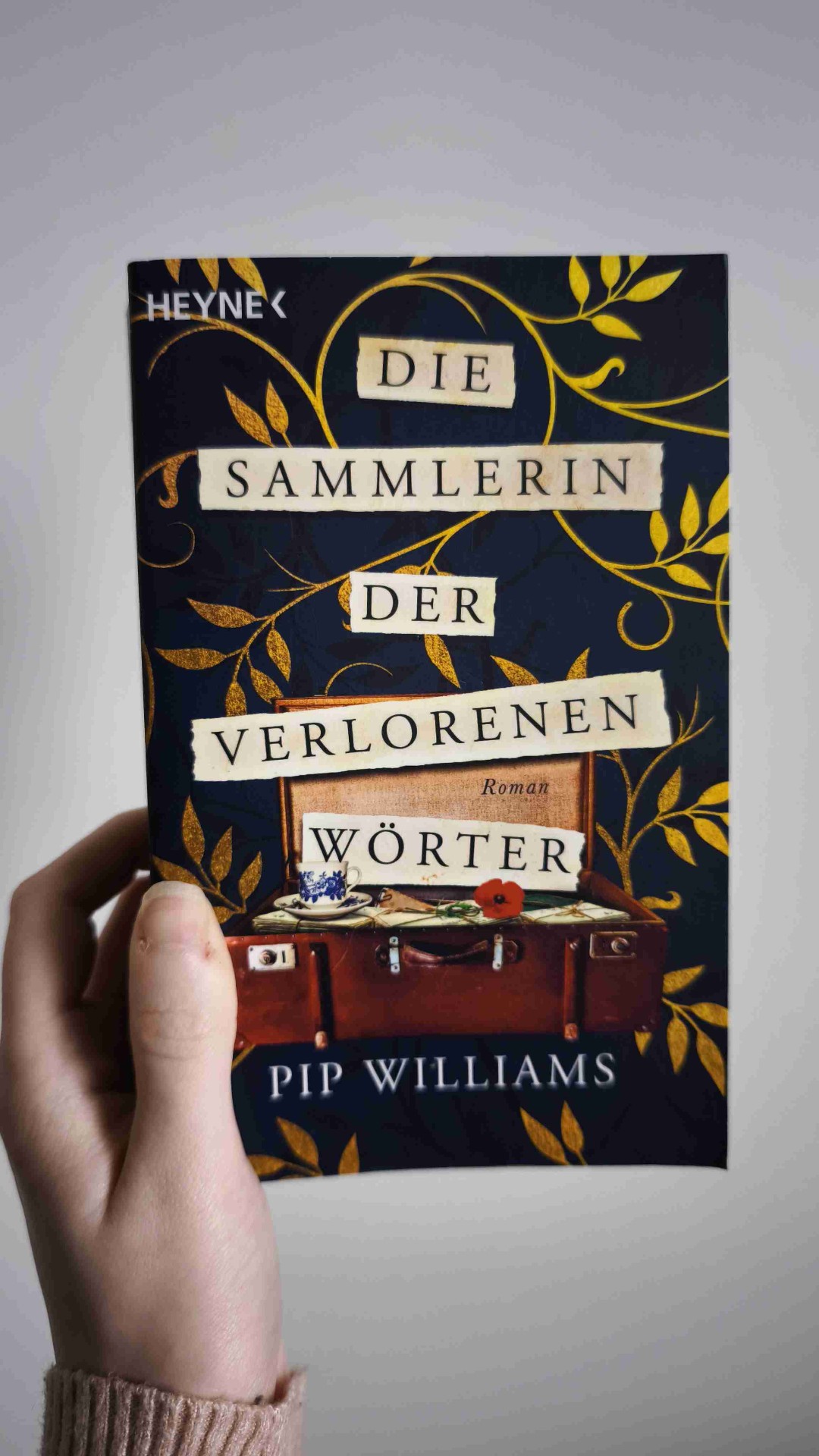

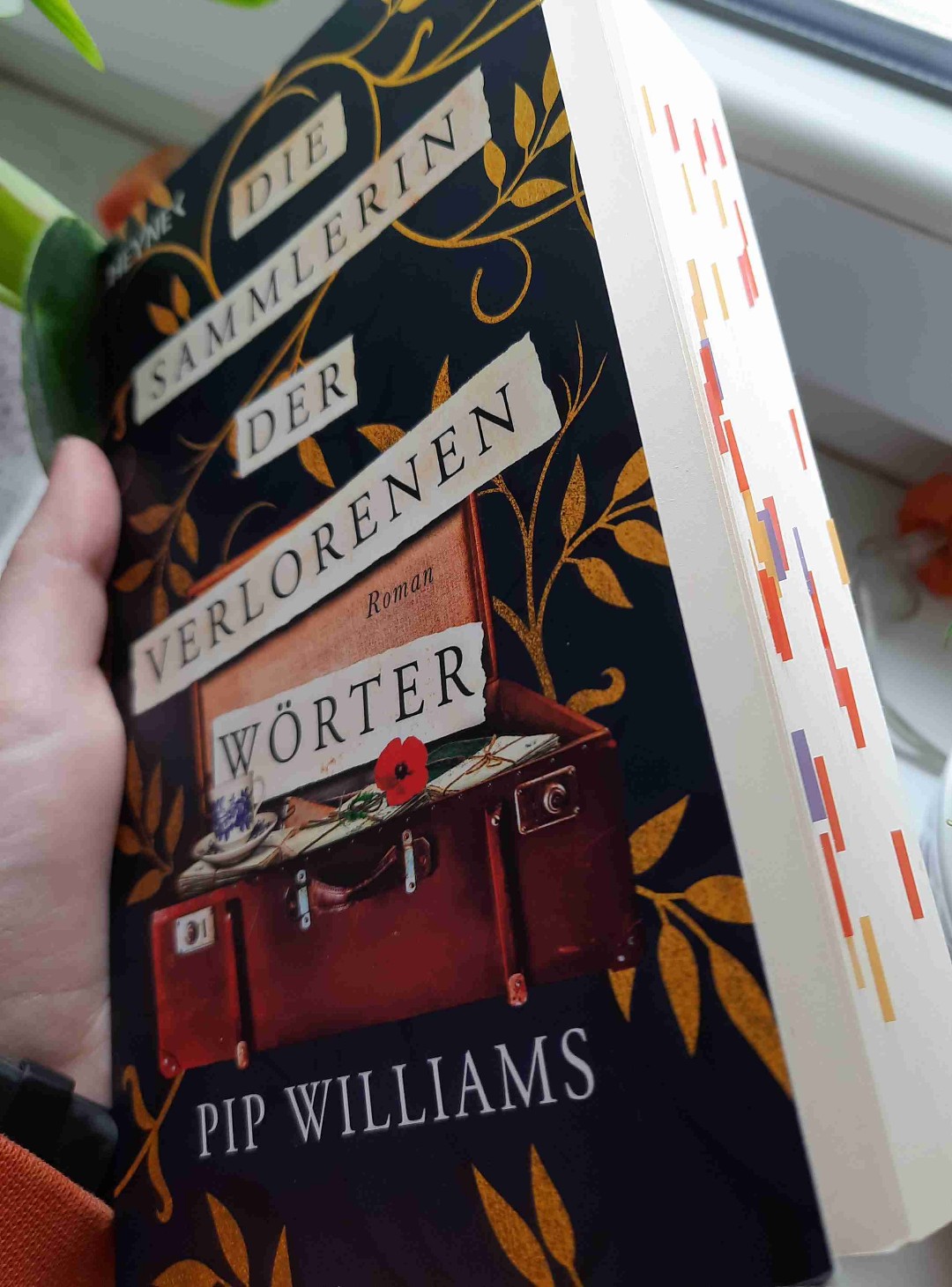

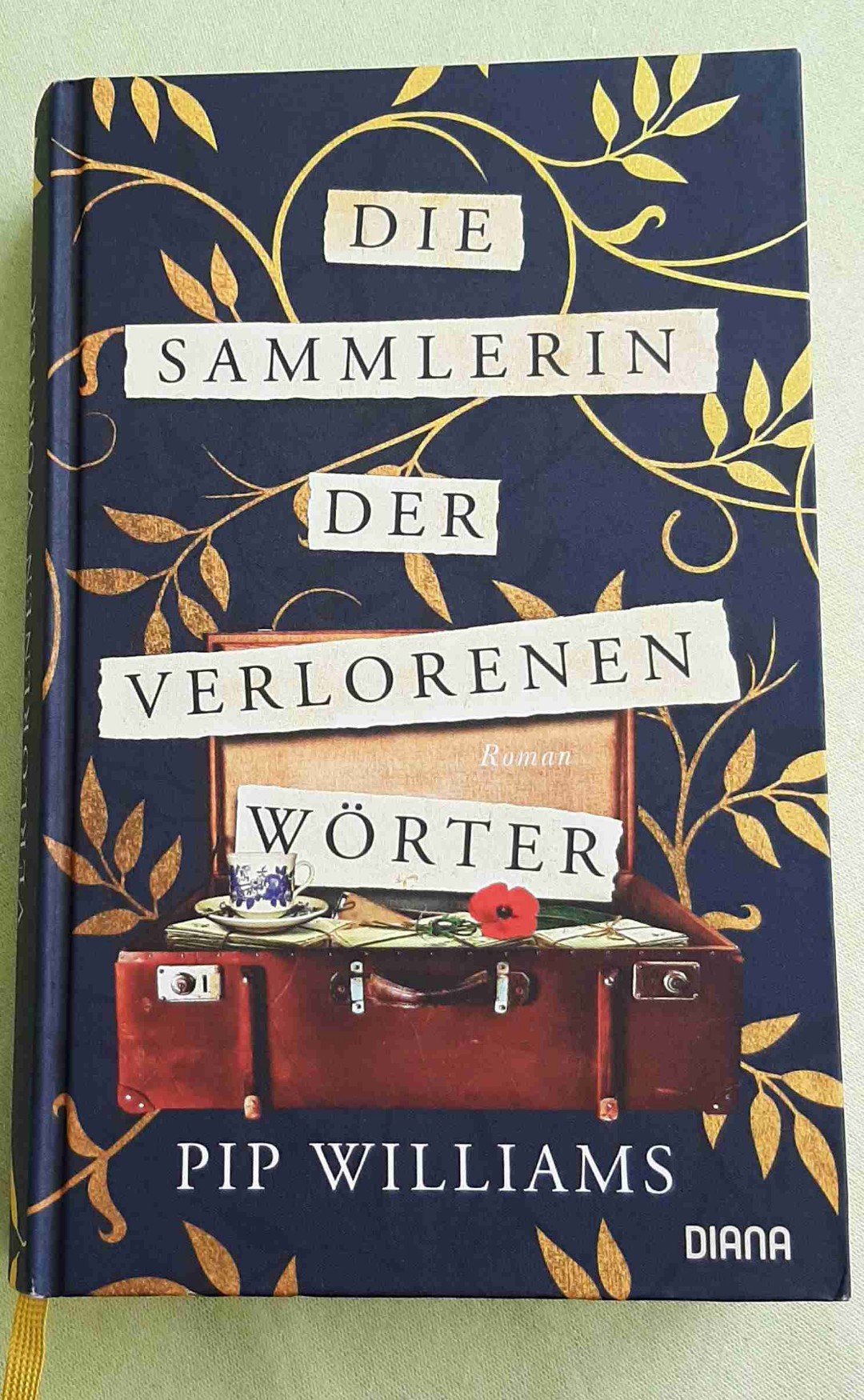

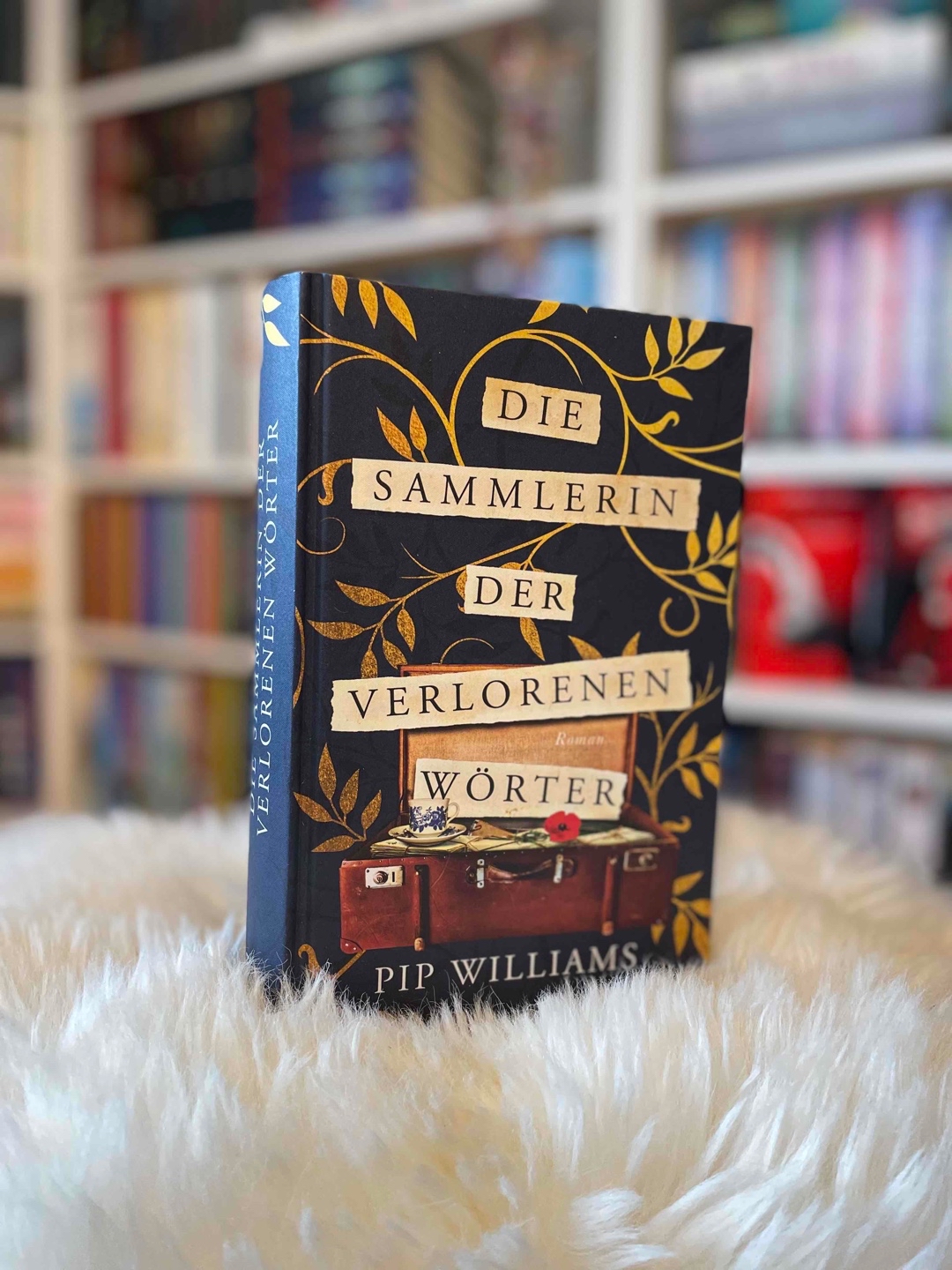

Sprache als Werkzeug der Sichtbarkeit: Ein ruhiger, historischer Roman über die Rolle der Sprache in unserer Gesellschaft und über weibliche (Un-)Sichtbarkeit.

Pip Williams erzählt die Geschichte der jungen Esme, die im Schatten der Entstehung des Oxford English Dictionary aufwächst. Dabei verwebt die Autorin historische Ereignisse und reale Persönlichkeiten mit der fiktiven Figur Esme – einem Mädchen, das früh erkennt, dass nicht alle Worte gleich zählen. Im Zentrum steht die Frage: Was geschieht mit den Worten – und mit den Menschen – die übersehen werden? Und was bedeutet es, wenn allein Männer über die Bedeutung von Begriffen entscheiden? Der Roman macht sichtbar, wie Sprache Macht verleiht – und wie leicht ganze Lebensrealitäten durch sprachliche Auslassung unsichtbar gemacht werden können. Auch Themen wie Verlust, Trauer und Depression sind präsent, was der Erzählung an vielen Stellen eine melancholische, fast erdrückende Stimmung verleiht. Ich empfand den Einstieg als eher zäh – erst ab Seite 150 hat mich die Geschichte komplett in ihren Bann gezogen. Wer ein leichtes, unterhaltsames Leseerlebnis sucht, wird hier vielleicht nicht glücklich. Wer sich aber für Sprache, Geschichte und stille Heldinnen interessiert, der sollte „Die Sammlerin der verlorenen Worte“ unbedingt lesen. Lieblingszitat: „Die Angst mag keine normalen Sachen“, sagte sie. „Wennde Angst hast, musste normale Sachen denken, normale Sachen machen, haste mich verstanden? Dann hautse ab, die Angst, zumindest für einen Moment.“ Hinweis: Es geht natürlich um verlorene *englische* Wörter – nicht um deutsche. Eine Annahme, der ich selbst zu Beginn aufgesessen bin.