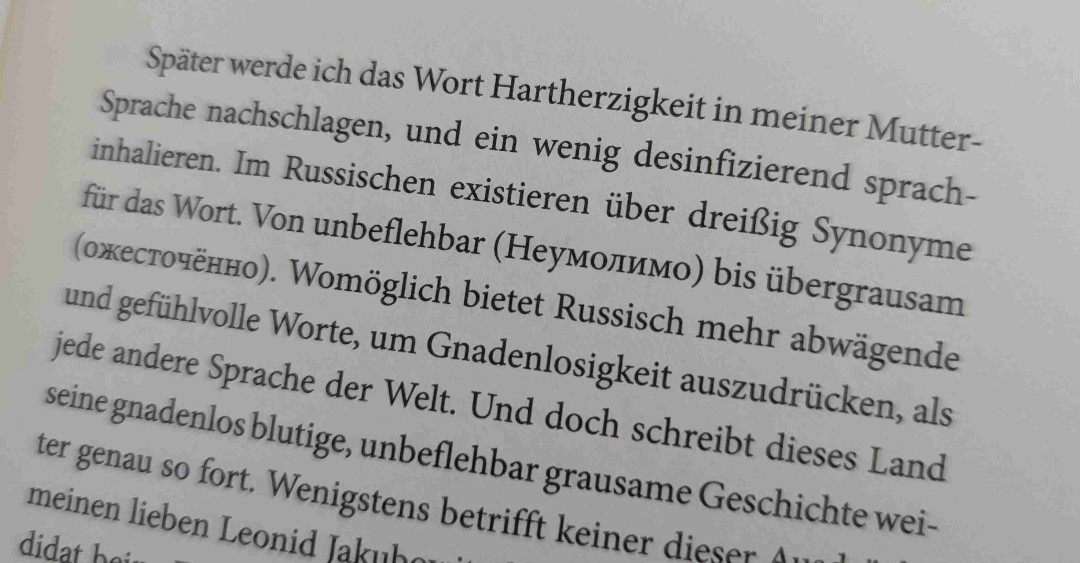

Ich trage eine Sprache wie ein Verbrechen in mir und liebe sie doch, bei aller Schuld. Zitat S. 15 über das Verhältnis des Ich- Erzählers zu seiner russischen Muttersprache

Dmitrij Kapitelman beschreibt auf einfühlsame aber auch humorvolle Weise über eine Kindheit in Leipzig der Nachwendejahre die Beziehung zu den Eltern des Ich-Erzählers, die sich nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verändert hat. In den 1990er Jahren eröffnen die Eltern ein Magazin für russische Spezialitäten in Leipzig. Das Geschäft läuft gut, die Familie exportiert Waren aus der Ukraine, der eigentlichen Heimat. Kapitelman beschreibt auf eine feine Art die Freunde*innen, die Besucher*innen des Magazins, aber auch die politischen Rahmenbedingungen in Sachsen, nach der Wende, aber auch in der heutigen Zeit. Die Beziehungen in der Familie und im Freundeskreis verschieben sich mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Die Eltern und.a. die Mutter unterstützen den russischen Präsidenten und beschimpfen die Regierung in Kiew als Nazis. Im zweiten Teil des Buches beschreibt der Ich-Erzähler seine Reise in die vom Krieg zerstörte Ukraine. Er besucht Freunde, sitzt mit Menschen im Luftschutzkeller und entfremdet sich von seiner Mutter, die darum bittet ihr ukrainische Spezialitäten mitzubringen. Zitat S. 144 Nein, je länger der Abend geht, desto mehr verwandeln wir uns in eine Selbsthilfegruppe. Von Angehörigen, die ihre Liebsten an die russische Propaganda verloren haben. Das Buch hat mir gut gefallen. Es beschreibt die Ambivalenz zwischen der Liebe zur Mutter und dem Entsetzen über ihre Relativierung und Verschiebung der Wahrheiten. Eine Situation, die man auch gut auf andere Familien und die Brüche übertragen kann, die totalitäre Regime und Verschwörungstheorien erzeugen.