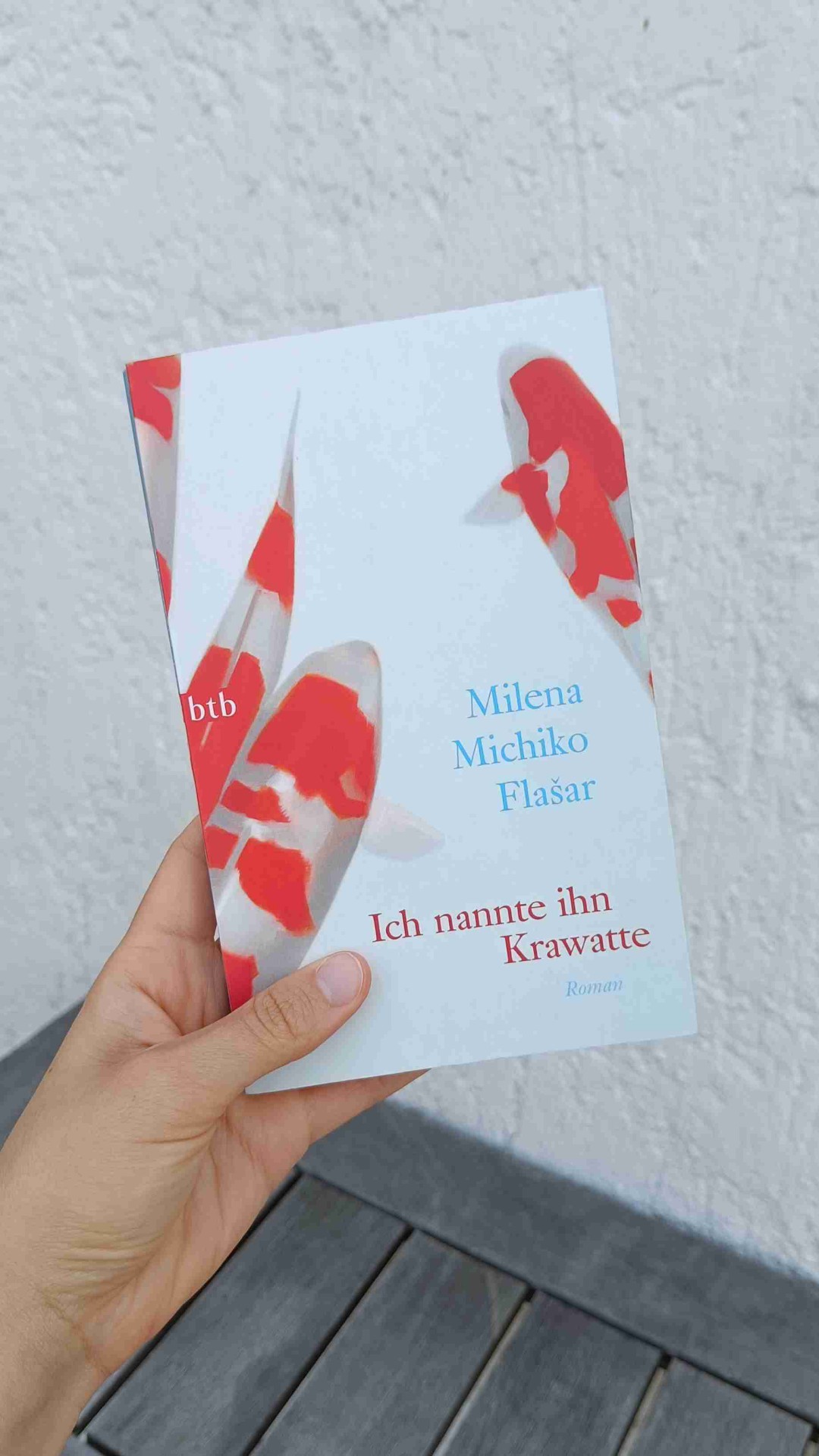

Ein leises, tiefes Buch, das auf 145 Seiten mehr sagt als viele dicke Romane. Zwei Außenseiter auf einer Parkbank, ein Gespräch über alles, was uns zerbrechlich macht – Mobbing, Scham, Arbeit, Behinderung, Freundschaft, Rückzug, Liebe, Verantwortung. Essayhaft, still, japanisch – und schmerzhaft echt. Dieses Buch liest man langsam.

Milena Michiko Flašars 'Ich nannte ihn Krawatte' ist mit nur 145 Seiten ein schmales Buch, aber es liest sich nicht leicht. Es ist nicht „schnell“ oder „unterhaltsam“, sondern es fordert - im besten Sinne. Die Geschichte dreht sich um zwei gesellschaftliche Außenseiter in Japan – einen jungen Hikikomori und einen älteren Mann, der ebenfalls seinen Platz im Leben verloren hat. Sie begegnen sich zufällig auf einer Parkbank, und aus dieser ruhigen, fast meditativen Ausgangslage entspinnt sich ein dichtes Gespräch über das Leben, über Versagen, Schuld, Freundschaft, Mobbing, Behinderung und über die Liebe. Besonders beeindruckend ist, wie Flašar es schafft, auf so wenig Raum so viele gewichtige Themen anzusprechen, ohne dass das Buch überladen wirkt. In anderen Fällen könnte eine solche Themenfülle ablenken oder erdrücken – hier aber entsteht daraus eine Art literarische Collage. Die Sprache ist ruhig, beinahe kontemplativ. Meist liest man eher Essay als Geschichte. Zugleich öffnet das Buch einen faszinierenden Einblick in die japanische Kultur – besonders in das Phänomen der Hikikomori, also junge Menschen, die sich aus der überfordernden Gesellschaft zurückziehen und oft jahrelang in Isolation leben. 'Ich nannte ihn Krawatte' ist allerdings trotz seiner Kürze kein Roman, den man einfach so „wegliest“. Es ist ein Text, über den man nachdenken muss und keiner, der einen unterhält.