Kumari

Jetzt kaufen

Durch das Verwenden dieser Links unterstützt du READO. Wir erhalten eine Vermittlungsprovision, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen.

Beiträge

Zu lange Kapitel, anspruchsvolle Sprachegewalt

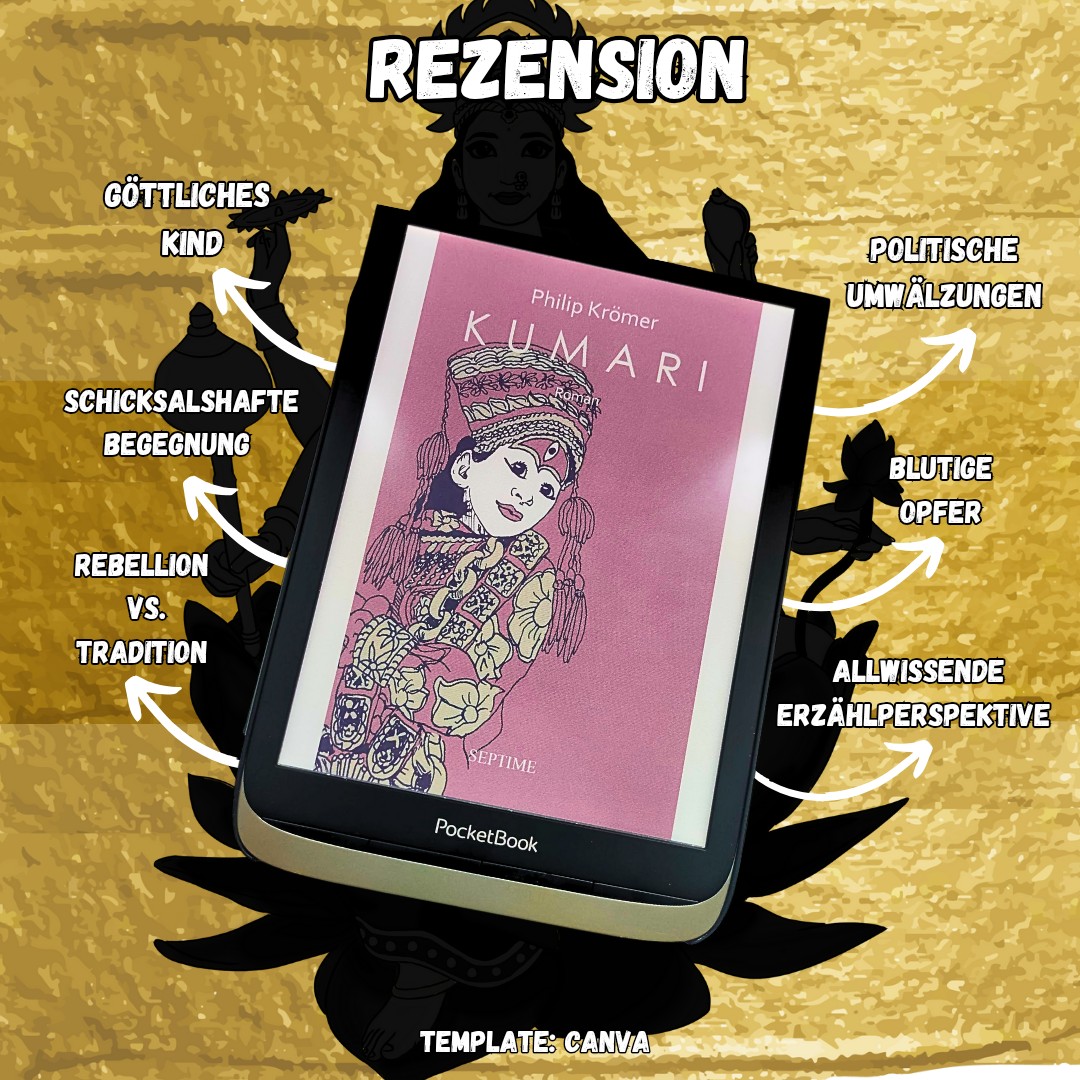

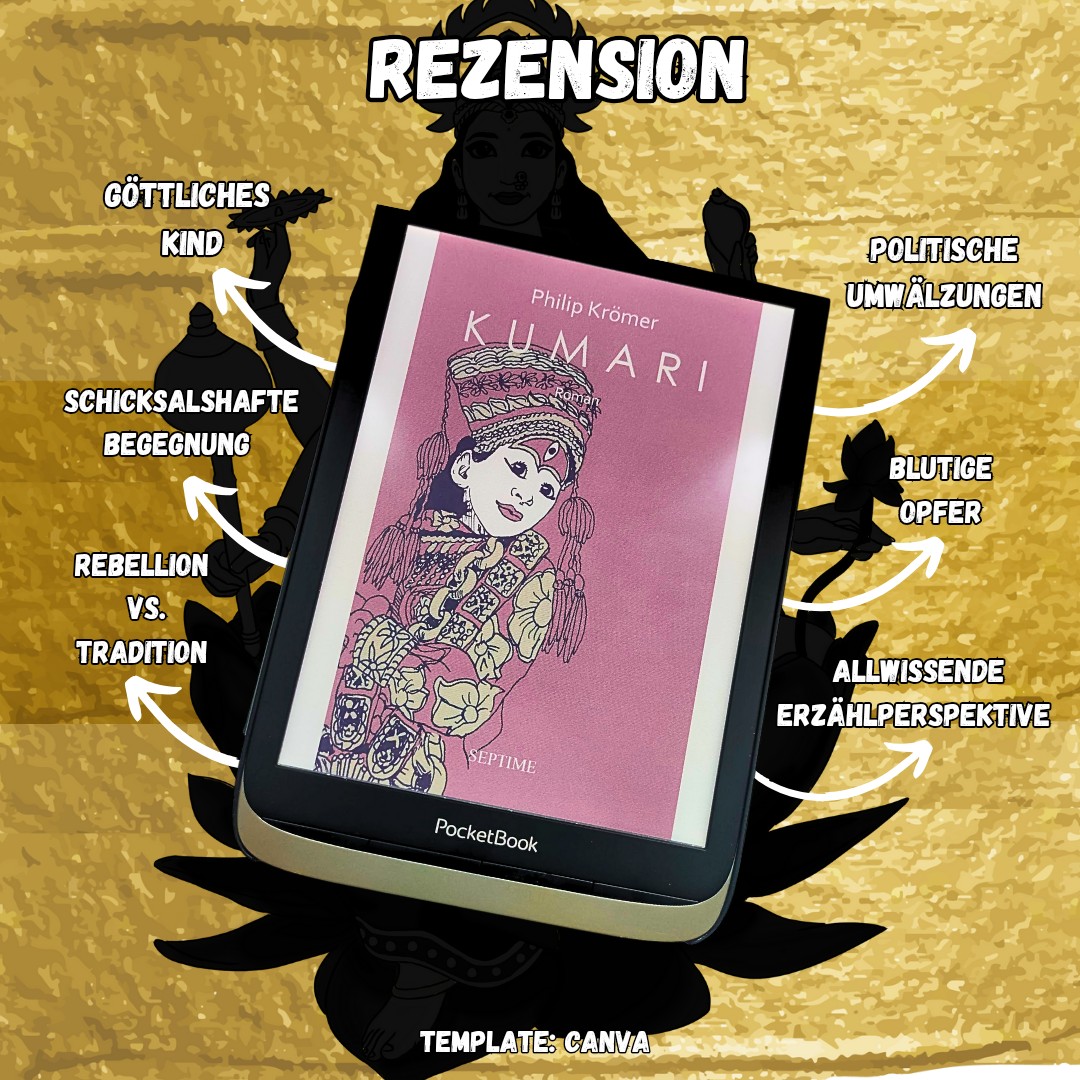

Das Wort "Kumari" bedeutet wörtlich „Mädchen“ und bezeichnet in Nepal die Inkarnation einer Göttin. Die Auswahl dieser Mädchen erfolgt nach strengen Kriterien, meist im Alter zwischen zwei und vier Jahren. Dieses Buch erzählt die Geschichte der Kumari aus dem Jahr 2001 aus der Ich-Perspektive. Dabei verlässt ihr Geist gelegentlich den unmittelbaren Handlungsraum und beobachtet das Geschehen aus einer distanzierten Zuschauerposition, sie bleibt jedoch weiterhin die Erzählerin. Der Autor verbindet historische Fakten mit Fiktion und gewährt den Lesern faszinierende Einblicke in das Leben einer Kumari sowie in die politischen Spannungen Nepals zu jener Zeit. Die Erzählstruktur des Buches umfasst drei Kapitel, die jeweils einen Tag der Handlung abbilden. Dadurch sind die Kapitel ungewöhnlich lang, was durch die kraftvolle Sprache des Autors verstärkt wird – eine stilistische Herausforderung, die das Lesen nicht immer leicht macht. Besonders beeindruckend sind die Einblicke in die nepalesische Gesellschaft und die Tradition der Kumari. Dennoch hätte eine Unterteilung in Unterkapitel, insbesondere bei Szenenwechsel, die Lesbarkeit verbessert. Insgesamt handelt es sich um eine anspruchsvolle Lektüre, die ich nur eingeschränkt empfehlen kann – insbesondere für Leser, die sich auf die sprachliche und thematische Tiefe einlassen möchten. Trotz der herausfordernden Struktur bot mir das Buch eine kurzweilige und interessante Leseerfahrung.

"Ein Gott leitete ihre Mörder nicht. Davon wüsste ich. Der wäre mir bekannt." (S. 18) Es ist ein völlig neues Terrain, auf das mich Philip Krömers Roman mitnimmt. Noch nie zuvor hatte ich von einer Kumari gehört – einem Mädchen, dem im Hinduismus anhand zahlreicher Merkmale Göttlichkeit zugesprochen wird. Eine Kindgöttin, deren Status vergänglich ist, denn sobald das erste Blut fließt, verliert sie ihre Göttlichkeit. Auch mein Wissen über die politischen und monarchischen Verhältnisse Nepals war bisher eher begrenzt. Nepal im Jahr 2001 während des Opferfestes Dasain. Über drei Tage hinweg folgen wir drei zentralen Figuren, deren Schicksale aufeinander zulaufen: Rupa Rana, eine maoistische Rebellin, die unterwegs nach Kathmandu ist, um gewaltsam den Sturz der Monarchie herbeizuführen. Kronprinz Dipendra, der - zurück in seiner Heimat - Zweifel an der eigenen Rolle und der Legitimität der Monarchie hegt. Und schließlich die Kindgöttin Kumari selbst, die in ihrem Tempel sitzt, die Pilger empfängt und segnet – wohl wissend, dass ihre Tage als Göttin gezählt sind. Was den Text auf eine besondere Ebene setzt, ist die Perspektive der Kumari. Ihre göttliche Allwissenheit erlaubt es ihr, in die Gedanken der Menschen einzutauchen und sie auf ihren Wegen zu begleiten. Dabei bleibt sie gleichzeitig Beobachterin und Teil der Geschehnisse, eine stille Zeugin einer Welt, die sich unaufhaltsam verändert. Philip Krömer verwebt in "Kumari" gekonnt philosophische Fragen mit einer vielschichtigen Erzählweise. Er behandelt Themen wie Religion und Fanatismus, Terrorismus, politische Macht und persönliche Freiheit. Dabei zeigt er eindrucksvoll, wie blind Menschen für die Realität sein können – geblendet von Glaubenssätzen, Ideologien oder tradierten Strukturen. Revolution und Religion werden in diesem Roman durch eine zentrale Erkenntnis miteinander verknüpft: Beide fordern Blut. Mit großer erzählerischer Dichte und inspiriert von den historischen Ereignissen um die Kindgöttin Kumari, widmet sich der Roman einem Thema, das bisher literarisch kaum behandelt wurde.

Beiträge

Zu lange Kapitel, anspruchsvolle Sprachegewalt

Das Wort "Kumari" bedeutet wörtlich „Mädchen“ und bezeichnet in Nepal die Inkarnation einer Göttin. Die Auswahl dieser Mädchen erfolgt nach strengen Kriterien, meist im Alter zwischen zwei und vier Jahren. Dieses Buch erzählt die Geschichte der Kumari aus dem Jahr 2001 aus der Ich-Perspektive. Dabei verlässt ihr Geist gelegentlich den unmittelbaren Handlungsraum und beobachtet das Geschehen aus einer distanzierten Zuschauerposition, sie bleibt jedoch weiterhin die Erzählerin. Der Autor verbindet historische Fakten mit Fiktion und gewährt den Lesern faszinierende Einblicke in das Leben einer Kumari sowie in die politischen Spannungen Nepals zu jener Zeit. Die Erzählstruktur des Buches umfasst drei Kapitel, die jeweils einen Tag der Handlung abbilden. Dadurch sind die Kapitel ungewöhnlich lang, was durch die kraftvolle Sprache des Autors verstärkt wird – eine stilistische Herausforderung, die das Lesen nicht immer leicht macht. Besonders beeindruckend sind die Einblicke in die nepalesische Gesellschaft und die Tradition der Kumari. Dennoch hätte eine Unterteilung in Unterkapitel, insbesondere bei Szenenwechsel, die Lesbarkeit verbessert. Insgesamt handelt es sich um eine anspruchsvolle Lektüre, die ich nur eingeschränkt empfehlen kann – insbesondere für Leser, die sich auf die sprachliche und thematische Tiefe einlassen möchten. Trotz der herausfordernden Struktur bot mir das Buch eine kurzweilige und interessante Leseerfahrung.

"Ein Gott leitete ihre Mörder nicht. Davon wüsste ich. Der wäre mir bekannt." (S. 18) Es ist ein völlig neues Terrain, auf das mich Philip Krömers Roman mitnimmt. Noch nie zuvor hatte ich von einer Kumari gehört – einem Mädchen, dem im Hinduismus anhand zahlreicher Merkmale Göttlichkeit zugesprochen wird. Eine Kindgöttin, deren Status vergänglich ist, denn sobald das erste Blut fließt, verliert sie ihre Göttlichkeit. Auch mein Wissen über die politischen und monarchischen Verhältnisse Nepals war bisher eher begrenzt. Nepal im Jahr 2001 während des Opferfestes Dasain. Über drei Tage hinweg folgen wir drei zentralen Figuren, deren Schicksale aufeinander zulaufen: Rupa Rana, eine maoistische Rebellin, die unterwegs nach Kathmandu ist, um gewaltsam den Sturz der Monarchie herbeizuführen. Kronprinz Dipendra, der - zurück in seiner Heimat - Zweifel an der eigenen Rolle und der Legitimität der Monarchie hegt. Und schließlich die Kindgöttin Kumari selbst, die in ihrem Tempel sitzt, die Pilger empfängt und segnet – wohl wissend, dass ihre Tage als Göttin gezählt sind. Was den Text auf eine besondere Ebene setzt, ist die Perspektive der Kumari. Ihre göttliche Allwissenheit erlaubt es ihr, in die Gedanken der Menschen einzutauchen und sie auf ihren Wegen zu begleiten. Dabei bleibt sie gleichzeitig Beobachterin und Teil der Geschehnisse, eine stille Zeugin einer Welt, die sich unaufhaltsam verändert. Philip Krömer verwebt in "Kumari" gekonnt philosophische Fragen mit einer vielschichtigen Erzählweise. Er behandelt Themen wie Religion und Fanatismus, Terrorismus, politische Macht und persönliche Freiheit. Dabei zeigt er eindrucksvoll, wie blind Menschen für die Realität sein können – geblendet von Glaubenssätzen, Ideologien oder tradierten Strukturen. Revolution und Religion werden in diesem Roman durch eine zentrale Erkenntnis miteinander verknüpft: Beide fordern Blut. Mit großer erzählerischer Dichte und inspiriert von den historischen Ereignissen um die Kindgöttin Kumari, widmet sich der Roman einem Thema, das bisher literarisch kaum behandelt wurde.